企业环保合规之污染环境罪风险防范

编辑:2024-11-21 00:00:00

污染环境罪是我国刑法破坏环境资源保护罪中位列第一的罪名,属于环境资源类罪名中常见的犯罪之一。企业在建立合规体系时,环保合规是合规体系的重要组成部分,而环保合规中污染环境罪风险防范是合规的*高警戒线,本文将探讨企业如何把污染环境罪风险防范纳入企业合规体系。

一、污染环境罪的立法演进

1997年刑法第三百三十八条设立重大环境污染事故罪,2011年刑法修正案(八)将其修改为污染环境罪,条文核心内容随之由“造成重大环境污染事故,致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的”变更为“严重污染环境”。

2013年*高人民法院出台了《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》指出“严重污染环境”,既包括发生了造成财产损失或者人身伤亡的环境事故,也包括虽未造成环境污染事故但已经使得环境受到严重污染或者破坏的情形。

2016年11月*高法、*高检发布了《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,将2013年《解释》14种“严重污染环境”的情形增加至18种情形。

2021年3月1日起施行的刑法修正案(十一)增加了一档法定刑的适用情形,将污染环境罪由过去的“严重污染环境”和“后果特别严重”两档,增加为“严重污染环境”“情节严重”和“情节特别严重”三档。

2023年8月15日起实施的*高人民法院、*高人民检察院联合发布的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》与刑法衔接,在第一条至第三条,分别对“严重污染环境”“情节严重”和“情节特别严重”三档作出了详细规定。

从污染环境罪的演变过程可以看出,污染环境罪在逐渐降低环境污染犯罪行为的入罪门槛、增强定罪量刑的可操作性,这就要求企业在生产经营过程中要重视环境保护,提高保护环境的意识。

二、企业在何种情形下会触发污染环境罪

企业在生产经营过程中,哪些情形下会触发污染环境罪?要回答这个问题,就不得不研究污染环境罪的犯罪构成。

(一)污染环境罪侵犯的客体

污染环境罪侵犯的客体,也就是法益,主要是国家环境保护制度和生态环境安全,属于破坏环境资源保护的犯罪。

(二)污染环境罪的客观方面

污染环境罪的客观方面主要是指犯罪行为,根据刑法罪刑法定原则,污染环境罪的犯罪行为就是《刑法》第三百三十八条规定的情形。需要注意的是,污染环境罪是行为犯,不以实际损害后果为要件,污染环境罪的入罪行为(处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金)如下:

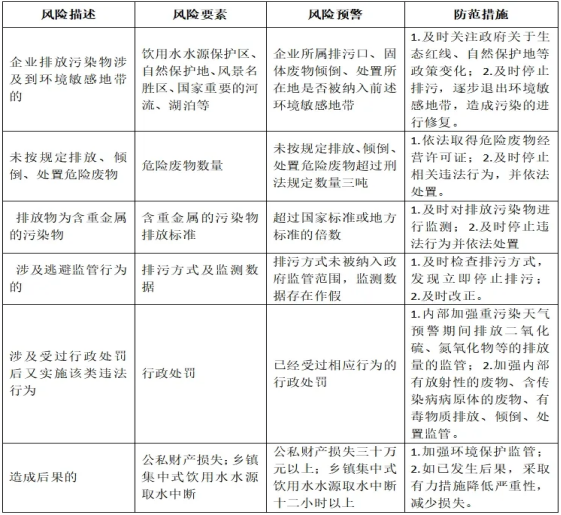

污染环境罪入罪的*低门槛,《刑法》第三百三十八条规定,违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的行为。这里的“严重污染环境”有十一种法定情形,为了便于理解和记忆,这十一种情形可做如下分类:

第一类:涉及到环境敏感地带的,对数量不作要求。在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的构成犯罪,企业在排放、处置前述物质时,要引起高度重视,特别是现在自然保护地和生态红线不断融合过程中,企业原先不在保护区的,可能随着政策变化,被纳入保护区而不知道,且只要涉及这些区域,不管排多少,都已经入刑了。

第二类:涉及到需达到一定数量的。这种情形主要适用于涉及危险废物的企业,即非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的构成犯罪。

第三类:涉及到需超过国家排放标准倍数的。《刑法》对含重金属的污染物进行了区分,排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、*、锑的污染物,超过国家或者地方污染物排放标准三倍以上的构成犯罪;而排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物,则需超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的才构成犯罪。

第四类:涉及逃避监管行为的,对数量不作要求。一类是企业利用监管盲区逃避监管的行为,如企业通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注、非紧急情况下开启大气应急排放通道等逃避监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的,构成犯罪;一类是篡改、伪造监测数据,如企业重点排污单位、实行排污许可重点管理的单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施,排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的,这条主要规制重点排污单位,且排放的污染物并非必须是放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质,而是普通常见的COD、氨氮、SO₂、NOx。这两类均对排放、倾倒、处置的数量不作要求,特别是重点排污单位要引起高度重视,不能再按以往惯性思维,认为排放的物质并非刑法规定的物质而不会构成犯罪。

第五类:涉及受过行政处罚后又实施该类违法行为的。企业二年内曾因在重污染天气预警期间,违反国家规定,超标排放二氧化硫、氮氧化物等实行排放总量控制的大气污染物受过二次以上行政处罚,又实施此类行为的,构成犯罪;企业二年内曾因违反国家规定,排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过二次以上行政处罚,又实施此类行为的。

第六类:涉及排放、倾倒或处置前述物质造成后果的。《刑法》第三百三十八条规定,违法所得或者致使公私财产损失三十万元以上的;致使乡镇集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的,也构成犯罪。需注意的是:未取得排污许可证属于从重情节,实行排污许可重点管理的企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证,排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的。在政府禁令期间违法排放的情形也属于从重情节,在突发环境事件处置期间或者被责令限期整改期间,违反国家规定排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质的。

(三)污染环境罪的主体

根据《刑法》规定,个人和单位均可能构成污染环境罪,作为企业来说,应重视单位犯罪的情形。《刑法》第三百四十六条规定:“单位犯本节第三百三十八条至第三百四十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。”

1、单位犯罪的认定标准。根据《*高人民法院、*高人民检察院、公安部、司法部、生态环境部关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》规定,为了单位利益,实施环境污染行为,并具有下列情形之一的,应当认定为单位犯罪:

(1)经单位决策机构按照决策程序决定的;

(2)经单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人决定、同意的;

(3)单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人得知单位成员个人实施环境污染犯罪行为,并未加以制止或者及时采取措施,而是予以追认、纵容或者默许的;

(4)使用单位营业执照、合同书、公章、印鉴等对外开展活动,并调用单位车辆、船舶、生产设备、原辅材料等实施环境污染犯罪行为的。

2、责任人员的认定标准。单位犯罪中的“直接负责的主管人员”,一般是指对单位犯罪起决定、批准、组织、策划、指挥、授意、纵容等作用的主管人员,包括单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人、高级管理人员等;“其他直接责任人员”,一般是指在直接负责的主管人员的指挥、授意下积极参与实施单位犯罪或者对具体实施单位犯罪起较大作用的人员。企业实际控制人、主要负责人或者分管负责人、具体实施岗位上的工作人员就要引起重视了。

(四)污染环境罪的主观方面

在司法实务中,污染环境罪主观方面持故意说和过失说的都存在,有一定的争议,《*高人民法院、*高人民检察院、公安部、司法部、生态环境部关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》主要还是持故意说的观点,认定标准依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及污染物种类、污染方式、资金流向等证据结合判断。实践中,具有下列情形之一,犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解释的,可以认定其故意实施环境污染犯罪,但有证据证明确系不知情的除外:

(1)企业没有依法通过环境影响评价,或者未依法取得排污许可证,排放污染物,或者已经通过环境影响评价并且防治污染设施验收合格后,擅自更改工艺流程、原辅材料,导致产生新的污染物质的;

(2)不使用验收合格的防治污染设施或者不按规范要求使用的;

(3)防治污染设施发生故障,发现后不及时排除,继续生产放任污染物排放的;

(4)生态环境部门责令限制生产、停产整治或者予以行政处罚后,继续生产放任污染物排放的;

(5)将危险废物委托第三方处置,没有尽到查验经营许可的义务,或者委托处置费用明显低于市场价格或者处置成本的;

(6)通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃避监管的方式排放污染物的;

(7)通过篡改、伪造监测数据的方式排放污染物的;

(8)其他足以认定的情形。

三、企业应如何进行风险防范

(一)建立风险预警机制

(二)完善企业环境保护管理体系

1、企业应依法取得排污许可证;

2、企业建设项目依法通过环境影响评价,排放污染物,或者已经通过环境影响评价并且防治污染设施验收合格后,擅自更改工艺流程、原辅材料,导致产生新的污染物质的,应依法重新申报环境影响评价;

3、防治污染设施应依法进行验收后再投入使用,防治污染设施发生故障,发现故障后及时排除,待相关故障解决后,再进行污染物排放;

4、将危险废物委托第三方处置,依法应查验第三方经营许可证,委托处置费用不得明显低于市场价格或者处置成本;

5、单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管负责人得知单位成员个人实施环境污染犯罪行为,应及时加以制止或者及时采取措施,而不能纵容或者默许;

6、对外开展活动时,要严格管理单位营业执照、合同书、公章、印鉴等的使用,以及调用单位车辆、船舶、生产设备、原辅材料。

以上这些因素均是在污染环境罪中,认定企业是否构成单位犯罪实务判断的依据,企业应引起高度重视,将这些因素纳入企业日常生产经营过程中,防范企业触发污染环境罪的法律风险。

(作者:白小艳)